一,走进“上层建筑”

1,丢了入学通知书

到校第一天就出了大事:我把入学通知书丢了!

这次肯定是真的,不是做梦!

说来也许让人笑话,从拿到它那天开始,我几乎没睡过一个整觉。白天太兴奋,东跑西颠地去各部门办手续,见谁都憋不住傻笑,搞得人家以为我在犯癔症;兴奋过头了晚上就睡不着,总怀疑自己是不是在做梦:上大学这块大馅饼,咋就砸到我这么个普通养路工头上了呢?

折腾累了也能睡上一小会儿,结果是没完没了地做梦,而且大都是噩梦。要么是没赶上火车,跟着车屁股撒丫子玩命跑也追不上;要么是上级来通知说还要重新考试,可我复习的那些书都没了,翻箱倒柜拆顶棚挖墙根都找不到;要么是真的重返考场了,可卷子上的字像蚂蚁乱爬,我连一个都不认识,眼睁睁听见铃声响了……

做的最多也是最可怕的梦,是一大群人敲锣打鼓地簇拥着我去学校报到,到地方一摸兜,入学通知书不见了!

这梦翻来覆去做过好几次,每次挣扎着醒过来,都要吓出一身大汗。睁眼第一件事,便是摸摸那宝贝还在不在。也不怪我瞎担心,这几天跑手续,每个地方都得用它,一不留神就会出问题。我一直把它放在贴身的衬衣口袋里,时不时还要小心翼翼地摸摸,否则总觉得不踏实。大热天地掏来掏去,搞得软塌塌的,赶紧找了张硬纸衬着,免得弄烂了。

好不容易办完了手续,好不容易上了火车,好不容易到了大连,一出车站,又觉得自己是在做梦了。这地方实在太熟悉,和当年离开的时候一模一样,那感觉格外不真实。

大连火车站。(绘于1975年9月)

最不真实的,还是到校后在学生处报到的那一刻。我伸手进兜,居然摸了一个空。

我有些不相信,继续掏,兜里依然什么都没有。

我差点笑了出来。几天来,这类搞丢入学通知书的场景已经在梦里演绎了许多版本,核心情节基本相同。如果梦也有编剧的人,那水平未免太拙劣了一些。

但是,这一次似乎不是做梦。

不知是冷汗还是热汗,总之我已经大汗淋漓,那模样肯定狼狈之极、慌恐之极。

长桌前同时有不少新生在办手续,周围的环境显得很嘈杂,接待新生的人其实都是上一届的工农兵学员,应当称他们为“学长”了。对面那位学长想必见过不少像我这样临阵丢枪的马大哈新生,耐心地说:“别急。你还应当有其他的证明吧?”

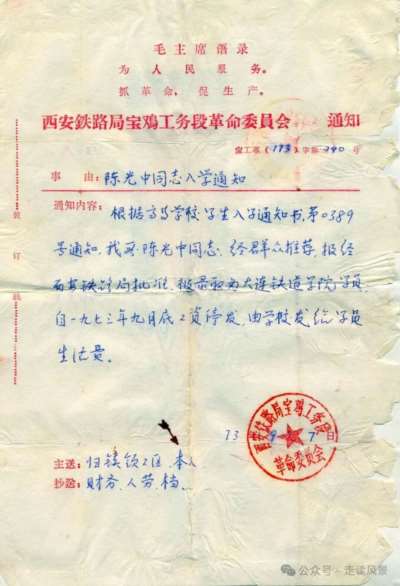

很幸运,我的共青团组织关系、户口证明、粮油副食关系等其他文件,都很妥帖地夹在日记本里;最重要的,是宝鸡工务段发给我的入学通知调令,上面清清楚楚地写着,我的“高等学校学生入学通知书”是“0389号”。根据这个编号,那位学长在学校的新生名单上很快就查到了我的名字,说明我的确是货真价实的应届新生。

不过,没有入学通知书,仍然不能正式办理各种手续,他安排我先到学校的招待所临时住宿一晚,具体事情待明天再说。同时,他还帮我买了饭票,指点我如何去食堂就餐。按常规开饭已经结束了,为了照顾晚到的新生,特地延长了时间。

说来奇怪,这一天经历了许多事情,大多都没留下什么明晰的印象。一切都很混沌,唯有这顿饭记得清楚。食堂的大厅挺开阔,但伙食不咋地,晚餐是一碗炖白菜和两个玉米面饼子,炖白菜清汤寡水没一点油星,大饼子粗糙干涩直拉嗓子眼儿,实事求是地说,还比不上我们养路工区大灶的水平。

这天晚上我作好了继续失眠的思想准备,集中精力回忆一下究竟是在什么地方出了差错。出乎意料的是,脑袋刚一挨枕头,就由不得我了,居然一觉睡去,连半个梦都没做。

直到有人用力扒拉我的脑袋并大声叫唤,我才勉强醒来,发现满屋都是阳光,已经过了早晨了。

来人似乎挺兴奋:“你是叫陈光中吧?赶紧去学生处,你的入学通知书找到啦!”

看来幸运仍在陪伴着我。刚刚有人拾到了我的入学通知书,马上就交给了学生处。可惜那“活雷锋”没留姓名,让我只能空怀一腔感激而无处报答;更不知道他是在什么地方拾到的,给我留下一个神秘的谜。

很快我就办完了各种手续,并找到了自己的宿舍。中午,同宿舍的几个人都回来了,一个个很热情地同我打招呼。大家来自四面八方,还有待慢慢相识。我们一起去吃午饭,食堂里比昨天晚上热闹不少,看来今天报到的新生挺多。

不难看出学长和新生的差别:学长们早已习惯了校园的环境,一般都比较沉稳老成;新生就完全不同了,一个个脸色潮红嗓门高亢、活蹦乱跳激情四射。学校里真够热闹的,到处回荡着豪放的各地方言和夸张的欢乐笑声,用现在流行的词儿形容,整个校园真像一个大“派对”。

人最多的地方还是学生处。新生报到的时候,会领到一个白底红字镶金边的校徽,大家都迫不及待地别在衣襟上,把胸脯挺得高高的,生怕别人看不见自己那块金光闪闪的小牌牌。大家还抢着购买学校印制的信封和信纸,那上面都有醒目的“大连铁道学院”字样,真让人喜欢!不少人已经急忙开始给家人和亲友写信,迫不及待地要炫耀一把呢!

我的校徽。

下午有人召集几名新生开了个小会,我也在内。组织者是学校军宣队和工宣队的成员,还有学生处的老师。新生的统一报到时间是9月15日,但是全国各地交通情况不一样,估计入学接待工作还会持续一段时间,因此校方暂时按照部队的建制方式,组成“连”和“排”,我们这几个新生都被任命为“排长”,负责组织大家进行政治学习和军事训练。

起初我还有些受宠若惊,因为其他“新干部”都是党员,而我的“资历”实在太浅,论团龄才刚刚半年多。其实如此不安纯属多余,被封为“排长”,仅仅是因为我报到较早而已。没过多久,大家按专业班级就位,临时建制便被撤销了。

傍晚我托运的行李运到了,室友们帮着收拾,很快就安排妥帖了。漫长的一天终于过去,躺在自己的铺上,心情渐渐平和,终于彻底相信,这一切的确不是梦。

就着屋顶上并不明亮的电灯,我写下了入学后的第一篇日记──也是老日记本的最后一篇日记。

1973年9月16日,星期日。

15日全天在车上度过。下午5时20分,到了久别的大连。看到“大连”二字,我十分激动。出站就有接待站,坐上汽车就到了大连铁道学院。学校较荒凉,伙食也差。不幸的是,一不慎,把入学通知书丢了。行李又没到,到临时住处住了一晚。今天早上有人拾到了通知,上午办了手续。下午领导找我们几个人,说先训练几个星期,让我们暂时当排长。十分怵头,因为别人都是党员,而我……

行李来了,一直收拾到晚上。

2,我的系和班

比起“文革”前的大学生,我们这些“工农兵学员”最明显的特点,是年龄差异极大。小的也就二十来岁,大的竟有三十六七,简直就是两代人!

第一次全校师生大会就出了一个笑话。代表我们七三级新生发言的,是一位高个子戴眼镜的男生,他抑扬顿挫热情洋溢的头一句话,立即引起持久的哄堂大笑:“亲爱的七二级大哥哥大姐姐们,你们好!……”

大家哄笑的原因,是他应属全校学生中年龄最大的一位,据说上学之前已经是某大厂的资深车间主任了。七二级的学生虽然应算“学长”,但很多人年龄小资历浅,在他面前,叫声“叔叔”也不为过。这位憨厚的原车间主任由此得了一个很长的外号,就叫“亲爱的大哥哥大姐姐”,简称“大哥哥大姐姐”。后来我们下乡劳动,有老乡听说“大哥哥大姐姐”也是“工农兵大学生”,惊讶得合不上嘴,感叹道:“说他是学生家长还差不多哩!”

大连铁道学院的历史不太长,早先是成立于1956年的大连机车车辆制造学校, 1958年才升格为高等院校,直属铁道部管理。“文化大××”开始以后,铁路系统实行军事管制,军宣队和工宣队——全称是“解放军毛泽东思想宣传队”和“工人毛泽东思想宣传队”——相继接管学校。

1970年6月,铁道部被并入交通部,那时“文革”前的几届老大学生已经统统毕业,学校尚未招生,处于空白时期。直到1972年夏末,才招收了第一批工农兵学员,也就是七二级的学生。当时学校只有两个系,共6个专业:一个是机车车辆系,有机车和车辆两个专业;另一个是机械制造工艺系,有机械、锻压、焊接、铸造4个专业。除了机车专业有两个班,其他专业都是一个班;每班或三十多人、或四十多人,总共约二百七八十名学员。

我们七三级依然是两个系、6个专业,但每个专业都有两个班。每班的人数基本一致,都是35个名额,如此便是420人。所以,我们入学后,全校学生的总人数达到七百多人,虽然远不能与那些大型院校相比,至少比前两年要热闹多了。

说来惭愧,我入学之后很长时间,还没有搞清楚“系”和“专业”有什么区别。同样过了很长时间我才弄明白,自己所属的班级正式名称是“机械制造工艺系锻压工艺及设备专业七三(一)班”。这名字实在太长,通常简称为“机械系锻压七三(一)班”。

不得不承认的是,像我这样来自铁路运输部门的人,对工厂企业的情况很少了解,缺乏必要的基础专业知识。我刚搞懂“锻压”原来是隶属于“机械制造”的一个具体门类,却又很难区分“锻压”与“焊接”、“铸造”等专业的根本差异,经常表现得像个傻子,闹了不少笑话。

比如在补习数学的时候,有一道题说到“冲子”,我不知道是什么东西,有人嘲笑说:“连冲子都不懂,还学个什么劲儿!”不久后去车间实习,我才发现,所谓“冲子”就是一种棒状金属器具,质地坚硬,一头是尖的,用来在其他部件上作标记或打孔眼。比如修鞋摊上给裤腰带打孔的那个小工具,就是最简单的“冲子”!

就这么个小屁玩意儿,也值当作为嘲弄人的笑柄,对此我很不服气:不就是从工厂来的嘛,有什么了不起的!我要是拿养路工的东西刁难一把——比如响墩、火炬、鱼尾板、防爬器之类,你们还不是照样懵逼!

当然,私下里我也不得不承认,养路工毕竟是体力活儿,技术含量太低;不像工厂来的人,见的东西显然要多得多。

大连铁道学院属于工科院校,从专业设置便可以看出,主要是为制造业的大型工厂培养技术人员;招生的对象,也大多面向工厂企业。所以,说是“工农兵学员”,其实缺了一个“兵”。至少在我的记忆里,没有来自部队的校友。

我们这一级入学的时候,铁道部已经撤销三年,大连铁道学院早就隶属于交通部了,虽然名字还叫“铁道学院”,但招生方向不再局限于铁路范围,所以,有很多同学来自港务局、造船厂等交通系统的企业。此外,还有一些来自农村或生产建设兵团的同学,自有另一番不同的经历,说起工业生产方面的知识,可能比我还要匮乏呢。

1973年9月7日宝鸡工务段下发的“宝工革(173)字第240号通知”:“根据高等学校学生入学通知书第0389号通知,我段陈光中同志经群众推荐,报请西安铁路局批准,被录取为大连铁道学院学员。自一九七三年九月底工资停发,由学校发给学员生活费。”

相比之下,原属工厂企业的同学也许自以为精通专业,往往傲娇张扬;兵团战士或插队知青经历曲折,为人稍显含蓄;而来自农村的同学毕竟涉世未深,表现较为腼腆。不管怎么说,我们班35名工农兵学员——准确地说,是“工农学员”,在未来的几年里,将要作为一个不可分割的集体,共同学习、生活和“战斗”了,大家对未来都充满了憧憬。

一个集体,不能没有核心。开学之际,班上的“领导班子”也相继成立。最重要的班子是党支部,锻压专业两个班属一个支部,设两个党小组,我们班的党小组长梁明科,是个哈尔滨汉子,据说原先的职务是副厂长;班长艾传刚,是在黑龙江生产建设兵团当过连长的天津知青,应当很有组织能力;团支部书记蔡营庚,同样来自黑龙江生产建设兵团,却是上海知青。至于我,刚入学时那个临时的“排长”职务已经自行消除,不过在班级的“领导班子”里也有“一席之地”,我被选为团支部的宣传委员,与在工务段时的职务相同。

几十年以后,我有机会了解到现代化的大学形态,感到与以前大有不同。由于教学方式的改变,如今“班级”的概念日益模糊。而在我们那个年代,“班级”仍是维系每个成员的重要纽带。“锻压七三(一)班”,就是我们共同的“家”,我们的命运,从此与它紧紧的连为一体了。

3,213宿舍

我们的学生宿舍楼共有4层,第四层是女生宿舍,其余三层是男生宿舍。每一层的中间都是一条长长的过道,两边均匀排列着房间,居中的楼梯旁边,是厕所和供洗漱用的公共水房。

刚进校的时候,我的宿舍本在二楼东头北侧,比较安静。但是,随着报到的新生不断增加,需要进行统一的调整。

新的房间是“213”号,在二楼中部。优点是朝南,阳光充足;缺点是房门正对厕所和水房,不仅人多杂乱,还要充分“享受”厕所浓郁的骚臭气味。我们的屋门大约是整个楼层关闭最严的,即使是在炎热的夏日,轻易不敢开门通风,否则片刻之间便和厕所“臭味相投”了。所以,没人愿意住这间房。可班长老艾在我们屋,我们只有随他一起“高风亮节”一把,让出原有的好房间,搬到这里来了。

2006年,我有机会重返母校,看到校园虽然大有变化,那栋老宿舍楼居然还在。由于正是上课时间,213宿舍锁着门,我特地进了一趟厕所,以示“怀旧”之意。时间过去了30年,这厕所让人掩鼻的独特“风味”依旧保持不变,让人立即想起当年的时光。

通常人们多喜欢下铺,起居方便。我则仍然选择了临窗的上铺,窗外是一片空地,隐约还能看见远处的小山,躺在床上就把风景看了。这铺位的缺点是正对房门,若是有人来访,难免一览无余,毫无隐私可言。不过我们搬家的时候多弄来一张床,放在迎门的位置,即可以搁放物品,又能遮挡外来者的视线,感觉好多了。

同室七个人,没几天就十分熟络了。

213宿舍的7名同学,上铺左起:李明忠,冯家祯,陈光中;下铺左起:陈益丰,艾传刚,金文华,彭森鑫。我们基本都是“老三届”,年龄相差不大,都是朝气蓬勃的小伙子。

我的下铺彭森鑫,是来自黑龙江生产建设兵团的上海知青。老彭口拙,不苟言笑,可一旦话题相合,也有滔滔不绝的时候。他们连队在林区伐木,听上去挺浪漫,其实又艰苦又危险。老彭说,砍树这活儿,得心眼灵、眼睛快、动作敏捷,树倒的时候万一跑错了方向就会出人命,丝毫马虎不得。运木头则是个体力活,每天都累个半死。冬天最痛苦,零下几十度的低温,一不当心就会冻掉耳朵;夏天则是蚊子小咬漫天飞,没处藏没处躲。幸亏老彭身材茁实能吃苦,干了几年伐木工倒没落下什么毛病。

老彭对面的下铺是上海小伙儿金文华。大个子大眼睛大鼻子大嘴巴,由于从小在上海长大,普通话说得很差,最难对付的是卷舌音,越学越不像,大家笑他是“大舌头”。他最不能忍受的是食堂里的玉米面窝窝头,对于吃惯了大米的南方人来说,那玩意儿实在难以下咽。记得“文×”初期我们中学有个上海籍的老师受到批判,原因是他说“上海人只能吃大米不能吃粗粮、上海老太太一吃窝头就拉稀”,由此得了个长长的外号叫“上海老太太吃窝头拉稀”。其实那老师说的是实话,若是对换一下角色,让一个北方人天天吃南方的糙米,只怕同样难以适应。金文华就属于吃不得窝头的人。但是饿急了就没那么较劲了,最终还是得向窝头屈服。看他在吃食上如此挑剔,我本以为是个娇生惯养的“上海小开”呢,没想到他原先是上海东海船厂的搬运工,享有每月45斤的粮食定量,是地道的重体力劳动者,与我和老彭一样,同属“苦力”出身呢!

金文华的上铺是浓眉大眼的英俊小伙儿冯家祯,来自鞍山铁路器材厂,心地单纯,好奇心特重,有时难免被我们捉弄。举个小例子。宿舍的电灯都是拉线开关,为了方便,长长的灯绳拴在我的床头上,进出房间的人随手就能够着。不过经常有人上床后才发现忘了关灯,我就成了义务的“开关员”。那拉线开关的弹簧有些失灵,每次都需要绷紧灯绳后猛然一弹才管用。冯家祯不知道这个窍门,总是打不开、关不上,烦恼得很,而我则“一拉就灵”,让他觉得很神奇。我看他天真得有趣,故意骗他说这开关是有灵性的,得念咒语才行。于是每当他向我求助的时候,我都要装腔作势地“咪呢嘛咪哄”咕噜一番,果然“一拉就灵”。他佩服得五体投地,还以为我有特异功能呢!后来还是我不好意思继续逗他,主动揭穿了谜底,把全屋的人笑得几乎集体岔气。他开学不久就得了个外号叫“安特”,其实是英文“Aunt”,即“大婶”的意思,那是因为他学习英语相当认真。我们第一课学的第一个单词就是这“A”打头的“Aunt”,他每天早晨大声朗诵,为了克服自己鲜明的“鞍山味儿”,“Aunt”起来没个完,所以大家就叫他“安特”了。这外号一直叫了三年,最后大家居然都忘记是什么意思了。

金文华旁边脚对脚的下铺,是班长艾传刚,满口天津味儿,口头禅是“嘛玩意儿”。这句“嘛玩意儿”以不同的语气用在不同的地方,各有不同的含义,可以是质疑、询问、感叹,或是嘲讽、不屑、斥骂……没多久我们就都学会这适用性极强的“嘛玩意儿”了。老艾是个瘦高个儿,一头卷发,相貌不赖,就是牙齿黑黄有些影响观瞻。天津水质差含氟高,天津人普遍牙不好,这也是没办法的事情。老艾还是个大懒汉,他换洗衣服很有特点:轻易不洗、一洗就是一大堆,晾干后收起来卷成一团;什么时候想换衣服了,随手扯出来一两件,换下来的脏衣服胡乱往床底下一塞;等到没干净衣服可换了,就泡上一大盆,端到对面的水房里稀里呼噜搓巴搓巴晾出去。这事儿自然成了大家的笑柄,老艾是个好脾气,随便别人开玩笑,从来不急眼。不过后来我们才知道,那段时间他精神有些恍惚、生活上不修边幅,是有特殊原因的。

老艾的上铺属于李明忠,长春人。若说老艾属于散漫邋遢型的,老李则是典型的精明强干型,常穿一件挺括的军上装,扣子系得整整齐齐,一顶军帽也戴得板板正正,典型退伍军人的形象。后来听说,他原先是长春客车厂锻工车间的副主任呢,若是在我们工务段领工区,相当于领工员的角色了。不过他倒没给我们摆什么领导架子,总是一脸温和的微笑,我们说他是全宿舍笑容最灿烂的人。

在房门旁边的角落里,位居下铺与老艾顶头而卧的,是宁波知青陈益丰,也来自黑龙江,但属于农场系统。看他那瘦小纤弱的模样,不知在东北的日子是咋熬过来的,又是如何通过了“群众推荐,领导批准”以及体检等一道道关卡而得到了上大学的机会——那年月,体格强壮应是出人头地的重要基础呢!

后来才发现,这位“小宁波”的立世之本,不是四肢发达,而是才华超人,在农场是文艺宣传队的骨干份子。这家伙是个音乐迷,热衷于作曲,每到星期天便不见踪影,后来才知道,他是找大连本地的音乐家们求教切磋去了。他似乎有过人的寻觅能力,无论在哪里,很快就能找到音乐同道。至于乐器方面,他几乎样样精通,每天午餐期间,校广播站大喇叭里播放的板胡曲,许多人以为是在放唱片呢,其实是陈益丰在联欢会上演奏的《绣金匾》实况录音。后来我俩曾多次合作,我作词他谱曲,写了几首“革命歌曲”,在校内传唱了一阵子,还被校刊收录了。

陈益丰对各种乐器样样精通。

叫陈益丰“小宁波”的多是上海人。上海人天生自大,看见别人不是“小宁波”就是“小苏北”。我们宿舍虽然也有两个上海人,还不至于如此刻薄,和大家一样,都叫他“益丰”。益丰刚进校就遇到一次严重的危机。那是新生身体复检之后,别人的体检报告都很快就下来了,唯独没有他的。过了几天,学生处通知他,一周之后去铁路医院复查,重做肺部X光透视,这可把他吓坏了。工科院校对学生的身体条件要求很严,如果复查出现问题,有病看病还是次要的,最可怕的是会取消学籍、退回原单位!

益丰本来就心重,这下真不得了啦。无论对他还是对我们,那都是相当漫长的一周。益丰一夜之间就憔悴了不少,腰也弯了,背也驼了,自己觉得连喘气都困难,从早到晚捂着胸口有气无力地不断咳嗽,本是夏末初秋的好天气,他却总觉得寒风刺骨,特地去商店花5元钱买了顶栽绒棉帽戴上,这打扮也太惹人注目了,闹得其他人都以为我们班出了个肺结核,避之犹恐不及。我们和他一个宿舍,难免有“密切接触者”的嫌疑,可碍于情面,又不能躲着他,只有硬着头皮撑着,心里都盼着他赶紧去复查,是死是活早些有个结果。

好不容易盼到了日子,益丰似乎连走路都挪不开步了,身体虚弱得几乎别人咳嗽一声就能震他个大跟头。班里特地派了两个同学陪着去医院,一左一右搀着他的胳膊,那架势似像是押着囚犯上刑场。中午开饭的时候,他们终于回来了,远远看去,益丰衣襟敞开着,棉帽拎在手里,三个人都是满面笑容健步如飞,大家的心立刻就落到了肚子里。后来最让益丰懊悔的就是那顶棉帽。他似乎是我们宿舍成员中经济最拮据的一个,5元钱不是个小数目;在东北那么冷的天都挺过来了,却让一次体检造成了不应有的支出,纯属浪费!

其实,没人有资格讥笑益丰。那些天,几乎每个同学的心态都与他并无太大差别。在这之前,大家都经历过一番惊心动魄的波折,能有幸迈进大学的校门,真像一场梦,稍有风吹草动,难免胆战心惊,生怕“一觉醒来,万事皆空”,那种打击,可不是常人所能承受的。

(待续……)

「 支持米兰体育!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅米兰体育网刊微信公众号